住み慣れた地域で、だれもがその人らしく暮らせるまちへ

私たちIRODORIは、福祉・教育・産業・環境など多様な分野で、自治体の計画策定を支援しています。市民の声と行政の専門性を結びつけ、住民参加と職員の成長を両立させる「使える計画」を共につくります。

なぜ計画策定支援が必要か

自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。

少子高齢化や人口減少、地域経済の変動、環境・防災課題の深刻化、行政組織の縦割りによる非効率。市民アンケートや対話の中からは、こんな声が聞こえます。

- 「災害時に助け合える仕組みをつくってほしい」

- 「地域で活動したいが、参加の機会がない」

- 「教育・子育て・福祉を一体的に考えてほしい」

- 「環境やまちづくりの議論にもっと市民の声を入れてほしい」

これらは一つの部署や制度では対応しきれない課題です。

だからこそ、住民の声を可視化し、行政内部・地域団体・住民が一体となって未来を描く計画づくりが求められています。

IRODORIの計画策定支援とは

福祉分野に限らず、総合計画・地域振興計画・都市計画・環境計画など幅広い分野に対応可能です。私たちの支援は、データ×対話×共創 を軸にしています。

- 市民アンケートの設計・分析(属性横断の声を集約)

- 職員ヒアリング・事業棚卸し(部署横断で現場の知見を共有)

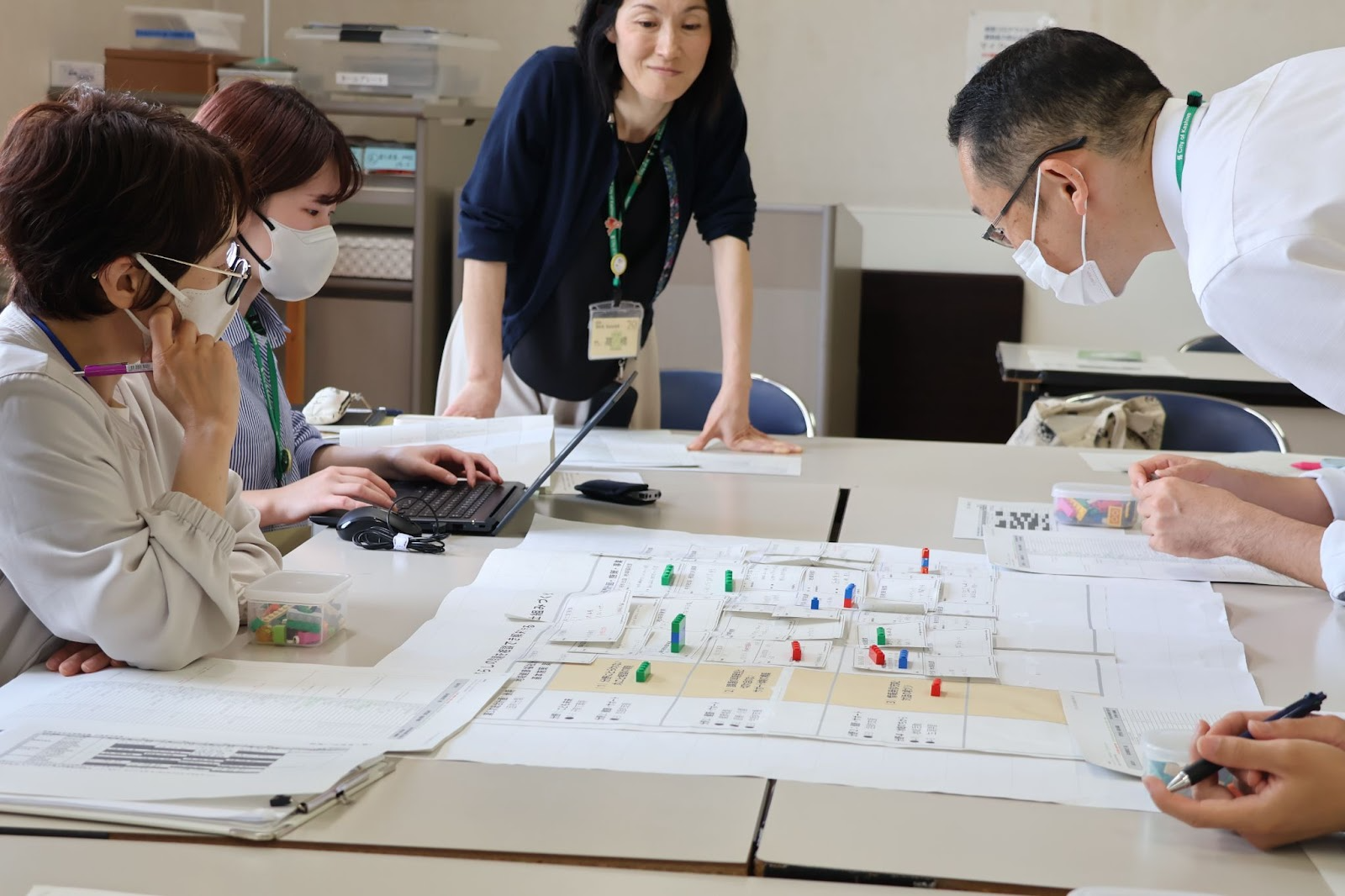

- 市民ワークショップ(ローカルダイアログやレゴ®シリアスプレイ®で本音と希望を可視化)

- 関係者会議の設計・運営支援(産学官民が集まり重点施策を検討)

- 計画冊子の作成(「理念を示すだけ」でなく「現場で使える」計画へ)

特徴的なアプローチ

IRODORIの計画策定支援は、単なる計画書づくりではなく、行政組織や職員、市民がともに成長するプロセスです。

⚫︎ローカルダイアログ

YES/NOカードで地域の強みや課題を整理し、住民が主体的に考える機会を創出。

⚫︎レゴ®シリアスプレイ®

言葉にしづらい想いや価値観をブロック作品で共有し、多様な意見を平等に扱える。

⚫︎セオリーオブチェンジ

「短期→中期→長期」の変化の道筋を描き、計画の実効性を高める。

⚫︎ワールドカフェ

部署や立場を超えた対話により、新しいつながりと視点を生み出す。

⚫︎職員が成長する計画策定支援

住民視点を学び、対話や合意形成をファシリテートし、政策を構造化する力を高める。

計画策定を通じて職員自身のスキルや意識も成長していきます。

支援の流れ

1.現状把握:アンケート・ヒアリング・施策棚卸し

2.地域特性分析:人口動態・社会経済・環境・産業などを分野横断で整理

3.市民参加型対話:ワークショップや協議会で本音と希望を可視化

4.連携設計:行政・団体・住民の協働体制をデザイン

5.計画策定と成果指標設定:理念から行動までを一貫設計

6.実施とモニタリング:進捗確認・見直しの仕組み化

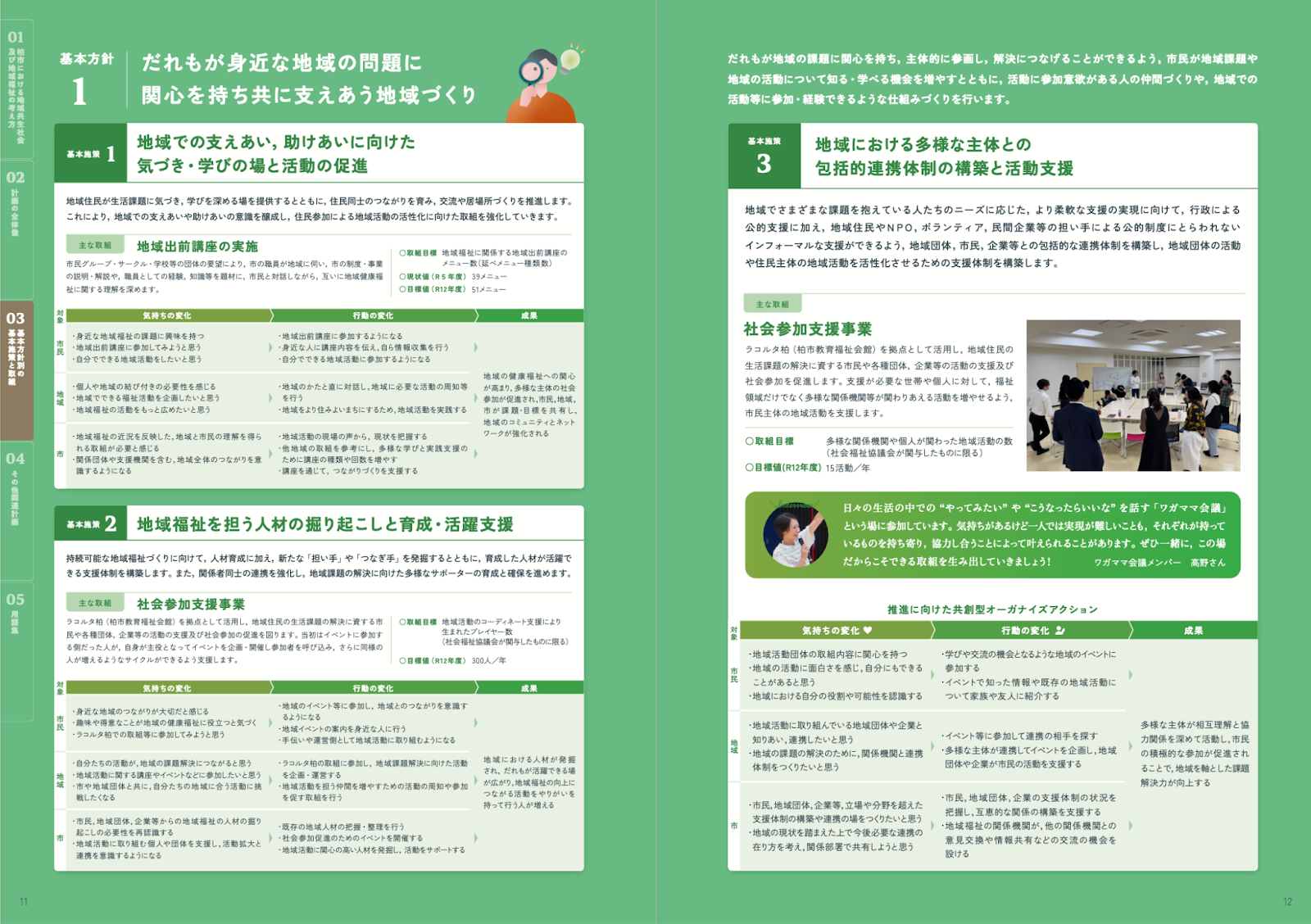

実績紹介:千葉県柏市「地域健康福祉計画(第5期)」

【計画期間】令和7年度~令和12年度

【理念】「だれもがその人らしく住み慣れた地域で共にいきいきと暮らせるまち」

■取り組み内容

・市民4,000人規模のアンケート

・職員13課へのヒアリング

・市民ワークショップやローカルダイアログ

・地域共生社会連携会議での産学官民連携

・セオリーオブチェンジによる体系整理

■成果

・共創型オーガナイズアクション(「気持ちの変化」「行動の変化」)を成果指標に明記

・「相談体制の充実」「居場所づくり」「災害時の助け合い」など市民の声を施策に反映

・職員からも「住民視点をより意識できた」「他部署と協働する機会が増えた」との声

▼柏市事例はこちら

https://www.city.kashiwa.lg.jp/fukushiseisaku/shiseijoho/keikaku/sonota/fukushi.html

よくある質問

Q. 対応できる計画の種類は?

A. 地域福祉計画だけでなく、総合計画、地域振興計画、都市計画、環境計画、産業振興計画、DX推進計画、人権基本条例、こどもまんなか条例など多分野に対応しています。

Q. 職員はどう成長しますか?

A. ヒアリングやワークショップの設計・運営を通じて、住民視点・ファシリテーション力・政策評価の視点などを学び、日常業務にも活かせると共に会議で繋がりを持った職員同士が政策関連携につなげていけるようになります。

Q. どのくらいの期間が必要ですか?

A. 調査から計画策定まで、通常は1年程度が目安ですが、スケジュールに応じ柔軟に対応します。

詳細はお気軽にお問い合わせください。