▼概要

「Japan Wagamama Awards 2025」でコミュニティ・インパクト賞を受賞した江津高校の高校生3人が、アプリ開発を通じて得た学びや挑戦について語る。プロジェクトの始まりから仲間との協力、成長の実感、そして次の世代へのメッセージまで、彼らのリアルな声を届けます。

江江津高校の3人が挑んだ「ワガママ」から始まる地域の変化

理系男子の挑戦が未来を変える!

谷津: 今日の「ワガママラジオ」は、先週に引き続きゲストをお迎えしています!早速ご紹介しましょう。島根県にある江津高校から、成瀬くん、横田くん、志波くんです!皆さん、自己紹介をお願いします。まずは成瀬くんからどうぞ。

成瀬: 津高校3年の成瀬慎之介です。中学~高校1年まで吹奏楽部で打楽器を担当していて、今はゲーム、特にマインクラフトに夢中です。今日はよろしくお願いします。

横田: 同じく3年の横田幸喜です。中学は陸上部、高校ではハンドボール部に所属していて、最近ハマっているのはポケモン。あとは数学の問題を解くのも好きです。よろしくお願いします!

志波: はい、同じく江津高校3年の志波碩也です。中学ではソフトテニス部でしたが、高校では帰宅部でした。趣味はゲームで、最近はマリオカートにハマっています。よろしくお願いします。

谷津: さて、先週のラジオを聴いてくださった方は覚えていらっしゃるかもしれませんが、この3人のアワード参加のきっかけを作ってくださったのは、一般社団法人アソラボの城所さんでした。今回はその城所さんの回に続き、江津高校の3人をお迎えしてお話を伺っていきます。永井さん、まずは3人の印象を聞かせてもらえますか?

▼城所さんのゲスト会はこちらhttps://creators.spotify.com/pod/show/wagamama-lab/episodes/vol-11-e34226m

チームで乗り越えた挑戦と成長の軌跡

谷津: 実際に取り組んでみて良かった点や、チーム内での工夫、困難だった点などはありましたか?

成瀬: そうですね、僕が感じたこととしては、やっぱりやることが多かったですよね。 でも、この3人で活動していると、自然に役割分担が決まっていくんです。「ここはあいつがいるから大丈夫だろう」とか、逆に「ここ誰もやってないからじゃあ俺がやるか」みたいな感じで、各自が役割分担できたので、「俺たちって本当に気が合うんだな」という気づきがありました。

横田: 僕は今回、主にデザインを担当していました。部活動も忙しくてなかなか時間が取れなかったのですが、成瀬くんや志波くんがどんどん作業を進めてくれて。ただ、自分はもう少しプログラミングやプレゼンの面でも関われたかなとは思います。そこが今回、どう協力するかが難しかった点ですね。

志波: 僕はやりたいことが決まっていった時に、あまり時間がなくて、やりたいのにできないことがあって、それをどれだけアプリに落とし込めるか、というのが難しかったですね。

谷津: なるほど。機能的な制限や技術的な制約など、色々なものが実現できなかったということですね。今お話を聞いて、3人の視点がそれぞれ違っていて、本当に良い時間を過ごすことができたんだなと感じました。

今回のプロセスで最終予選である東京に行けるかどうかが最初のステップでしたよね。実際に東京行きが決まった時の「やった!」という気持ちはありましたか?

志波: 結構時間がギリギリだったので、とりあえず予選自体をやり切ったという達成感はありました。その時点ではその後のこともあまり考えていなかったので、東京行きが決まった時は、嬉しいというよりも驚きが大きかったです。

成瀬: そうですね、志波くんが言ったようなこともありますが、高校2年生の修学旅行先も東京だったんですよ。今回も同じ東京ということで、「やった!」という感じでした。自由行動でポケモンセンターを3ヶ所も回れるというのが僕たちのモチベーションで、ひたすら取り組んでいたので、それが叶うんだと思ったら嬉しかったです。

永井: 東京へ行く機会がモチベーションになるんですね。

成瀬: 学校として、クラスとしてではなく、この仲良し3人組で行くからこその特別感というか、それがやっぱり嬉しかったですね。

横田: 僕も同じで、東京に行って、3人でポケモンセンターを回るというのがモチベーションでした。予選を突破した時は、「え?本当に突破できたんだ」と、最初は驚きと、すごく嬉しかったです。自分たちが頑張ってきたことが報われたというか、やってよかったなという気持ちで、本当に楽しかったです。

永井: このチームは予選前が一番苦戦していたイメージがあります。「何のために作るの?誰のために作るの?」というのをすごく問われる期間だったと思うのですが、最終的に出てきたものを見て、私は少しびっくりしました。「最初こんなんじゃなかったじゃん!」って。すごく良くなっている印象だったのですが、ブラッシュアップについて少し聞かせてもらえますか?志波くん、どうですか?良くなった背景には何がありましたか?

志波: やっぱり自分たちだけじゃなくて、メンターの方々と壁打ちで話し合ったことが一番大きいと思います。他の人の意見を取り入れることで、新しい考え方が分かってきて、迷走していたものも、ちゃんと新しい方向へ進めることができるので、メンターとの壁打ちが一番大きかったと思います。

谷津: めちゃくちゃ覚えていますよ。この数学のアラームアプリ、これって何に役立つんだろうね、みたいな。モノじゃなくて、「これって理系じゃね?」って話になって、「理系の人材って島根県ってどうなの?」みたいな話をしたの、みんな覚えてる?

成瀬: そうですね、アドバイスいただいてそこはちゃんと調べました。

谷津: そうだよね!自分たちが本当に突き詰めて作りたいと思っていたものが、実は社会にとって役立つんじゃないか、と思った時の気持ちってどんな感じだった?

成瀬: やっぱり最初は自分たちのやりたいことというか、「ワガママ」から入ったわけで、正直、あまり地域との関わりを深く思いついてはいませんでした。壁打ちを通して、不明瞭だった地域との関わりの部分を感じた時は感動しましたし、正直言うと安心しました。

志波: 僕も安心感はすごくありましたね。やっぱり東京というのは、作っている当初は作ることに集中していてあまり意識はしていなかったのですが、やっぱり行けるとなると、そこでの安心感は違うなという感じです。

谷津: 答えがある授業、勉強というのは、解けば正解にたどり着くと思うけれど、でも答えのない、誰もやったことのないものに対して、みんなで悩みながらアプローチをしていく。そして、それが方向性が見えてきたときに、誰かの役に立ちそうなんだという実感が湧いてくる。このプロセスを経験して学んだことはありますか?

横田: やっぱり協力することの楽しさというか、それが一番大きかったです。何よりこの3人の仲良しメンバーでやったから良くできたのかなと思ったし、「三人寄れば文殊の知恵」じゃないですけど、色々なアイデアが飛んできてました。やっぱり1人じゃできないことっていうのは絶対あるから、仲間と協力するというのが一番学んだことかなと思います。

谷津: 本当に素晴らしい経験をしたんだなと、僕は客観的に見ていても聞いていても感じるわけですが、 その3人が実際に島根に帰って、この活動を広めるような活動を実施してくれているのですが、そういったことをしようと思ったきっかけってあるんですか?

感動を共有する!地域へ広がる「ワガママ」の輪

成瀬: 今僕たちがやっていることって、基本的に僕が先導してというか、僕のやりたいことに2人に付き合ってもらっているような感じなんですけど。

谷津: 一旦、どんな活動をしているか少しお話してもらってもいいですか?

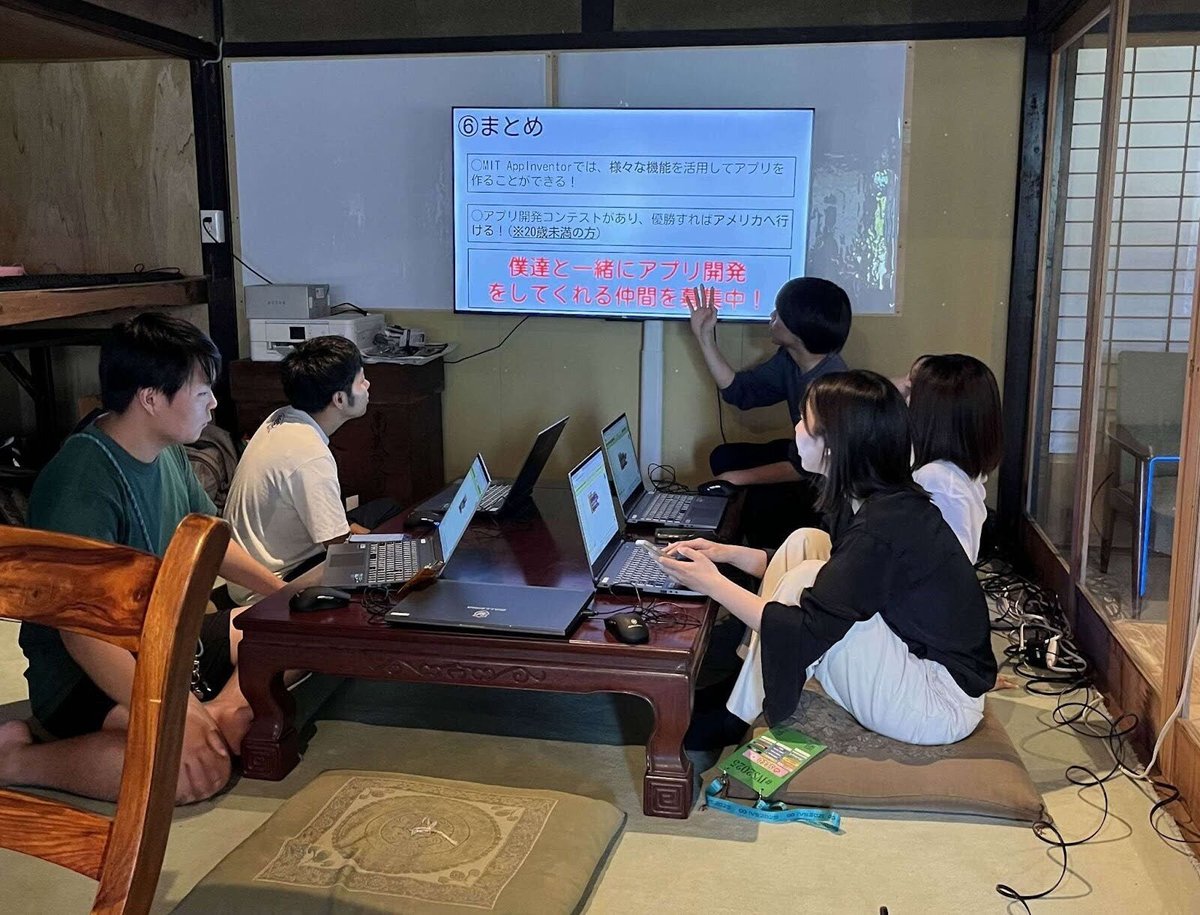

成瀬: はい、このJapan Wagamama Awardsでの経験を通して、アプリ開発体験会のようなものを地域で実施しています。まだ回数は重ねられていないのですが、先日第1回を開催しました。このアプリ開発体験会を通して、アプリ開発に関する技術や知識だけでなく、課題解決のプロセスだったり、構想を練るプロセスで得る自分の新たな強みや能力といったものに、参加者の方に気づいてほしいというか、自分自身に対する新発見をしてもらいたいと考えています。

谷津: それを何でやろうと思ったんですか?

成瀬: そうですね、やっぱり、これをまず思いついたのが、東京に行った帰りの飛行機で 電波がつながらない中、メモ帳でぽちぽちとやってたんですけど。

谷津: なんかエモいね、それ。

成瀬: 今回のアプリ開発コンテストは、僕たちにとって本当に貴重な経験でした。小さな江津市から東京へ行き、賞まで受賞できたことは、素晴らしい感動です。この感動や、僕自身が新しい能力を発見できた喜びを、僕たちだけで終わらせるのはもったいない。だから、この体験を地域の人たちとも共有し、広めていきたいという気持ちで活動しています。

谷津: 1つだけ掘り下げたいんだけど、仮にゲームでめちゃくちゃ活躍したからといって、そういう気持ちになったかな?

成瀬: 東京に行けたことはもちろん嬉しかったですが、それ以上に『何のために東京へ行き、どんなコンテストで、どんな賞をいただいて帰ってきたのか』という内容が重要だったと感じています。単にゲームで良い成績を出すのとは違って、このアプリ開発コンテストでは、企画を練る段階や、参加者とのプレゼン、意見交換(壁打ち)といった過程で本当に多くのことを学びました。だからこそ、今の活動に繋がっているんだと思います。

志波: アワードが社会の問題に焦点を当てていたこともあり、これまであまり意識していなかった地域との繋がりを強く感じるようになりました。アワードを通して、新しい活動領域として、地域との結びつきが生まれていくのを実感しています。これからも、今回の体験会などを通じて地域との繋がりを深めていきたいですし、実際にアワード後に続けてきた活動でも、その繋がりが強くなっていると感じています。

永井: 地域との繋がりって私たちも一つのテーマだったのですが、それを感じてくれていること、すごく嬉しいなと思っています。

志波: アワード参加中に強く感じたのは、城所さんのようなメンターの方々をはじめ、学校だけでなく地域の方々や外部の多くの方々に支えられて、このアワードが成り立っているということです。東京に行って発表するまでの段階でも、すでに多くの繋がりを感じていました。アワード後も、今度は自分たちが地域で活動を展開していく中で、そこで生まれた繋がりがまた新しい繋がりへと発展していく。そうやって、どんどん地域との結びつきが深まっているのを実感しています。

永井: めっちゃ嬉しい!いい体験をしてくれて。みんなラジオとか新聞とかでも引っ張りだこだったしね。大人たちが応援してくれるという体感もきっとあったんじゃないかなと思いながら聞いていました。

横田: 成瀬くんも志波くんも僕もやっぱり同じようなことを考えていたので、似たもの同士なのかなと思いました。

未来へのメッセージ:挑戦することの価値

最後にクロージングに向かいながら「Japan Wagamama Awards2026」へエントリーを迷っている方々や、少し考えている人たちへのメッセージをいただきました。

志波: 興味があって迷っていることだったら、僕は迷わずやった方がいいと思っています。今回のアワードを通して僕も分かったことなのですが、やっぱり成功したら一番いいのですが、成功しても失敗しても、興味のある分野だったらこれからも関わっていくことだと思うので。次に活かせるというのがあるんで。不安でも、やったら何かしら成果はあると思うので、やってみてほしいって思います。

横田: まずは本当に挑戦してみてほしい、というのと。僕たちも慣れない中挑戦して、受賞できました。確かに構想は決まっていなかったかもしれないけれど、メンターの方との壁打ちをしていくうちに自分の考えも固まっていくでしょうし、何より、終わった後の達成感は失敗しても成功しても得られるだろうから、まずは挑戦してみてほしいって思います。

成瀬: とりあえず目に入ったからにはもう挑戦してほしい。2人と似てますけど。僕が今やっていることもそうなんですけど、アプリ開発に興味がある人だけじゃなくて、色々な人に共通するというか、どんな人でも体験できるような、得られるものがあると思うので。やり損なんてことは絶対ないから、やるだけやってみて、という感じかな。

永井: 参加してくれた皆さんが色々な形で何かを感じ取り、学んでくれたことが何より嬉しいです。私たちもどのチームにも平等にメンタリングをしていますが、その中でどう解釈し、どう良いものを作り、自分自身を成長させていくかは人それぞれですよね。

でも、この3人は『コミュニティインパクト賞』の名にふさわしく、自分たちの成長だけでなく、周りの人たちにも良い影響を与えよう、自分たちの経験を分け与えようという気持ちを持っていたんです。本当にやってよかったと心から思います。この3人の今後の活躍が、今からとても楽しみです。

3人の挑戦はまだ始まったばかり。地域に広がる“ワガママ”が、これからどんな未来を描くのか今後の活躍にぜひご注目ください。

▶︎Japan Wagamama Awards2025の様子はこちら

https://awards.wagamamalab.jp/